売上ではなく利益で勝つ ーデロイト トーマツとAnaplanが描く食品・飲料業界の新しい競争戦略

日本の食品・飲料メーカーの営業利益率は、グローバル大手の約3分の1。

2025年8月28日に開催されたデロイト トーマツ コンサルティング(以下、デロイト トーマツ)とAnaplan Japan共催のラウンドテーブルは、この衝撃的な数字から始まった。参加したのは、日本を代表する食品・飲料メーカーの幹部や担当者たちである。

値上げに頼る従来の戦略はすでに限界を迎えている。では、次の一手は何か。デロイト トーマツは RGM(Revenue Growth Management:収益成長マネジメント) を軸に S&OP(Sales & Operations Planning:販売・業務計画) を利益基準へ進化させる道筋を提示し、Anaplanはそれを IBP(Integrated Business Planning:統合ビジネス計画) として全社最適に結び直す方法を示した。壇上で語られたのは、理論ではなく実務に直結するプロセスと成功の条件である。

国内食品・飲料メーカーの持続的な収益性拡大に向けた課題とRGM実装

最初に登壇したデロイト トーマツのパートナー松岡和史氏は、RGMの基本を整理した。

デロイト トーマツ コンサルティング パートナー 松岡 和史 氏

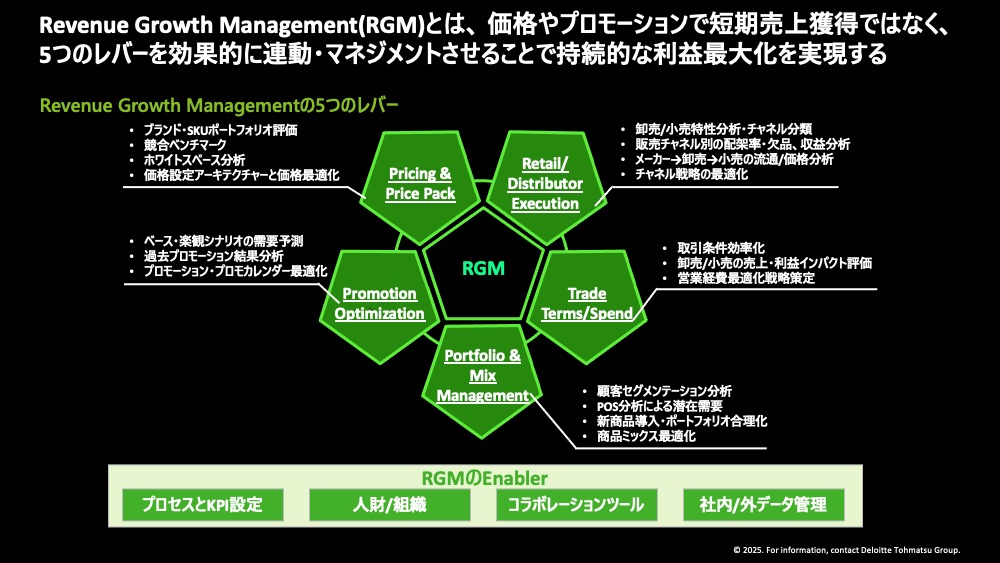

「RGMは短期的に売上を作る仕組みではありません。価格設定、製品ポートフォリオとミックス管理、プロモーション最適化、顧客戦略、チャネル戦略という5つのレバーを連動させ、持続的に利益を最大化する活動です」

RGMにおける5つのレバー

続いて示されたのは、日本とグローバル大手の収益性の差だった。食品では2.8倍、飲料では3.6倍。日本企業の利益率は後れを取っている。ここ数年はインフレ局面で値上げが収益を押し上げたものの、その効果は一巡しつつある。松岡氏は「値上げ一辺倒ではもう伸びない。プロダクトミックス最適化の比重が上がっている」と指摘した。単発の値上げや販促ではなく、段階的にレバーの範囲を広げ、RGMを包括的に機能させる海外の潮流が紹介された。

一方で、日本では小売との力関係や慣行、データ不足が「やらない理由」として挙がりがちだ。しかし複数年にわたってRGMを含む施策群を実行し、利益改善・経費削減・資本効率向上・業務効率化を同時に進めた国内案件も存在する。松岡は、小さく始め、成果を指標で示し、経営のコミットメントのもとで広げる手順こそが現実解だと結んだ。

プロセスとKPIに基づくRGM×S&OPの高度化

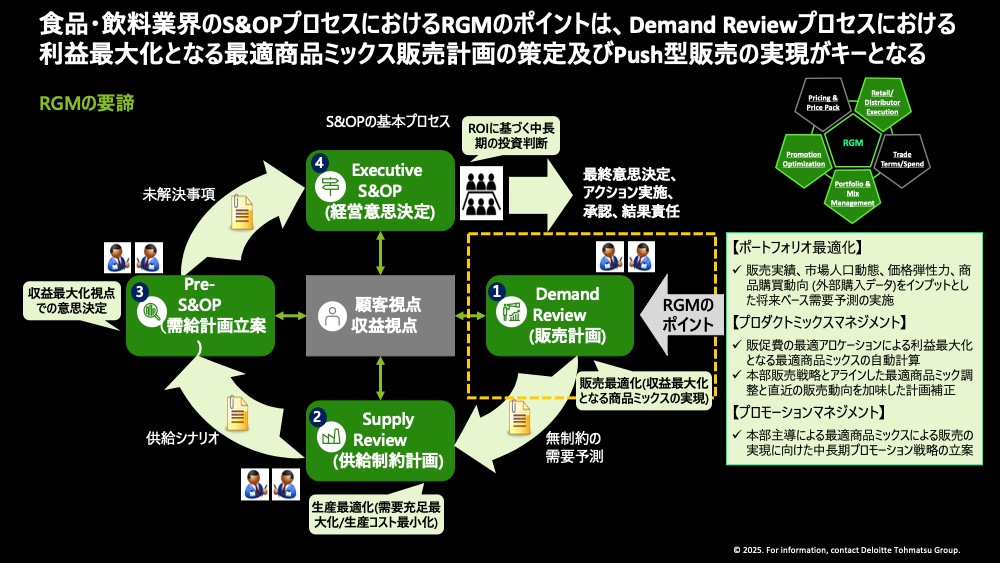

続くデロイト トーマツのマネージングディレクター小暮孝範氏は、RGMを動かす土台として「プロセスとKPI」に焦点を当てた。経営・営業・サプライチェーンが同じプロセスと指標で語られなければ、戦略は定着しない。食品・飲料のS&OPにRGMを組み込む要点として、小暮氏は特に Demand Review(需要レビュー) を挙げる。数量・売上起点ではなく利益起点の最適商品ミックスを設計し、それをPush型販売へつなげることが肝心だ。プロセスは以下の通りとなる。

デロイト トーマツ コンサルティング マネージングディレクター 小暮 孝範 氏

- データ収集・需要予測:販売実績、価格弾性、外部要因を集約して将来需要を推定。

- シナリオ設計:利益最大化を基準に複数ミックス案を作る。

- 戦略アライン:本部戦略と直近の市場状況で調整。

- 販促連動:選定ミックスをプロモーション計画に落とす。

これを会議体のリズムに乗せる際、小暮氏は各ステップの意思決定の視点を明確にした。

RGMの要諦

Demand Reviewでは利益基準で議論し、Supply Reviewでは制約を踏まえて利益を崩さない代替案を検討。Pre-S&OPで営業・生産・財務がシナリオを突き合わせ、Executive S&OPで経営が全社合意を形成する。小暮氏は「RGMはS&OPの外に置くのではなく、中に組み込んで回す」と強調した。

人材/ツール/データで実装を前に進める

第一部の最後に登壇したのは、デロイト トーマツのパートナー伊藤郁太氏である。テーマは「RGMのEnablerにおける先端IT技術の活用」だった。

デロイト トーマツ コンサルティング パートナー 伊藤 郁太 氏

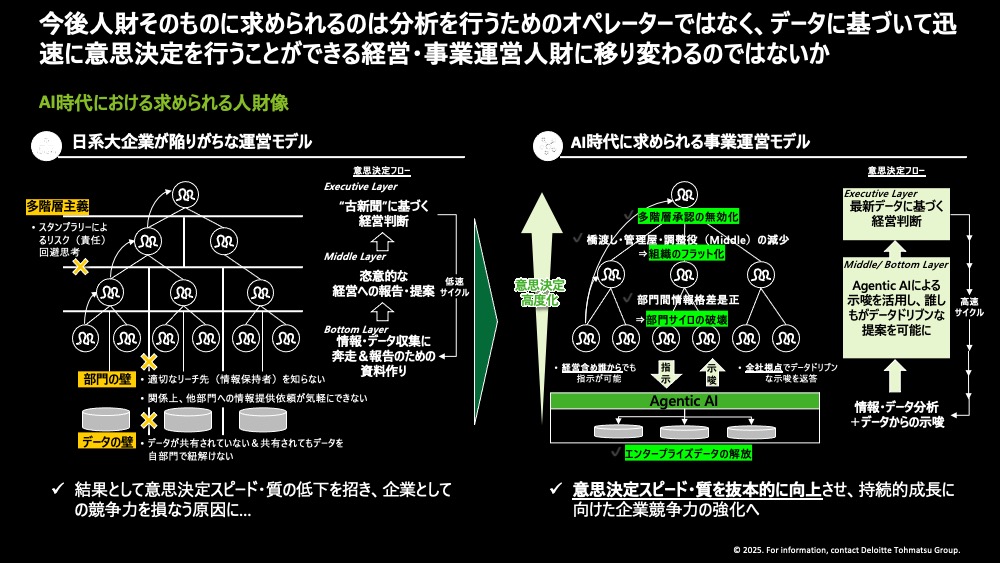

伊藤氏は「オペレーションや事業マネジメントの領域では、AIと人との協業が不可欠になっています」と切り出す。データを集計し加工する業務はすでにAIに置き換え可能であり、人がそこに時間を費やす意味は薄れつつある。必要なのはAIが提示するシナリオや分析結果を前提に、迅速かつ適切に意思決定を下す人材だという。従来型の「データを作る人材」から「データで判断する人材」への転換は避けて通れない。

AI時代における求められる人材像

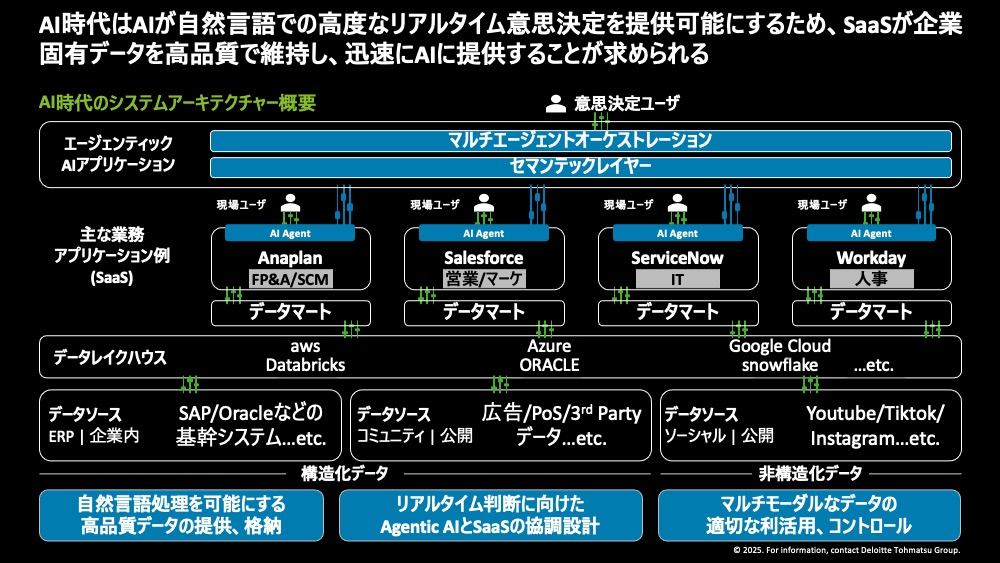

伊藤氏は「AI・テクノロジーの力を借りてリソースを確保するために重要なのが、協業を促すコラボレーションツールと社内外のデータ管理です」と続けた。各部門が異なるフォーマットや粒度でデータを持ち寄っても、結局は整合が取れずに議論が空回りする。AIを活用する前提として必要なのは、クリーンで一貫性のあるデータを共通の基盤に集約することだ。「ガベージデータからはガベージな結果しか出ない」と伊藤は厳しい言葉で警鐘を鳴らした。質の悪いデータをいくらAIに投入しても、意思決定を誤らせるだけなのだ。

AI時代のシステムアーキテクチャー概要

伊藤氏は、人材の役割転換とデータ基盤の整備が進めば、AIは補助から自律提案する“Agentic AI”へ移行すると指摘した。海外ではすでに、AIが需要シナリオと収益影響を提示し、人が最終判断する運用が始まっている。こうした協業を現場で実装する具体解の一つがAnaplanであり、人材・ツール・データというRGMのEnablerを動かす手段として位置づけられる。

この後の質疑応答では「アメリカでのRGM実践方法」「人材不足への対応」「日本の流通構造でも改善できるのか」といった実務的な質問が出され、登壇者はAIによる需要と供給の調整やスモールスタートの重要性を改めて強調した。

Anaplanが提示したIBPのソリューション

伊藤氏のセッションで示された「RGMを根付かせるための人材・データ基盤」の流れを受け、第二部ではAnaplanが具体解として自社ソリューションを提示した。登壇したAnaplan Japanのシニアディレクター大場達生は、日本企業の伝統的な生販会議の限界を指摘。欠品や在庫調整といった短期対応に偏り、営業・生産・財務がサイロ化し、戦略や財務と結びつかないため機会損失を招いているという。

Anaplan Japan シニアディレクター 大場 達生

そこで示されたのがIBP(統合ビジネス計画)だ。従来のS&OPが短中期の数量・売上調整にとどまるのに対し、IBPは財務・戦略を含めた全社最適の意思決定を可能にする。大場は導入には経営層の関与と共通KPIが不可欠であり、パイロットから全社展開へ段階的に成熟度を高めていくべきだと説明。具体的な事例として、財務と需要計画を統合し、収益性と在庫リスクを同時に改善した取り組みも紹介された。

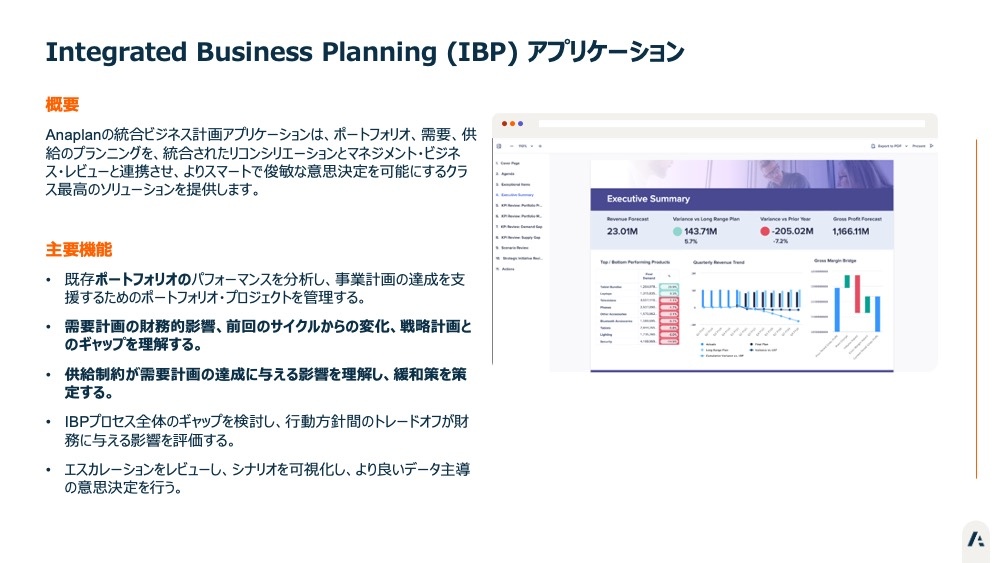

こうした文脈を踏まえ、AnaplanはIBPアプリケーションを紹介。これはポートフォリオ、需要、供給の計画を統合し、マネジメントレビューと連動させる仕組みである。既存ポートフォリオの分析、需要と財務のギャップ把握、供給制約の影響評価、複数シナリオの財務比較といった機能を備え、数量・売上調整から利益基準の判断へと導く。

AnaplanのIBPアプリケーション

最後のAnaplan Japan ソリューションコンサルタント 滝川亮からのデモでは、需要レビューから経営レビューまでの流れが再現され、需要急増シナリオでの財務インパクトと供給制約が同時に可視化された。従来なら数週間かかる議論が数クリックで確認でき、参加者の関心を集めた。

Anaplan Japan ソリューションコンサルタント 滝川 亮

今回のラウンドテーブルを通じ、伝統的な生販会議の限界を乗り越えるためにIBPが果たす役割、そしてAnaplanがその実装を支える具体的な手段であることが明らかになった。第一部で語られた「RGMをS&OPに組み込み、利益基準に進化させる」という提言と、第二部でのAnaplanの提示は一本の線でつながり、日本企業が次に進むための現実的な道筋を示したといえる。